奥多摩いきものみっけ倶楽部は奥多摩何でも探偵団より名称変更しました。

NPO法人グリーンネットワーク・ジャパン

非営利グリーンネットワーク・ジャパン

NPO法人オズ・ クラインガルテン

非営利 クラインガルテン運動支援機構

下記団体は昭和40年の発足以来56周年を迎えました。

非営利グリーンネットワーク・ジャパン

https://greenjp.org/newevent.html

非営利 クラインガルテン運動支援機構

https://kgjp.org/nebei.html

桧原都民の森/東京都桧原村

秋の檜原・奥多摩山歩き1泊2日

~秋の檜原・奥多摩山歩き~鶴峠制覇!~

体験の森・山のふるさと村との宿泊合同イベント

秋の檜原・奥多摩山歩き~鶴峠制覇!など魅力たっぷりな ツアーです。

奥多摩駅まで無料送迎いたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日程・内容の変更や中止になる場合があります。

開催日10月23日(土)24日(日)

対象 中学生以上

定員 30人<申し込み多数の場合は抽選>

場所 桧原村・奥多摩町

参加費 7600円(中高生6100円)

申込締切 9月23日(木・祝)

東京都桧原都民の森

042-598-6006

都立山のふるさと村/東京都奥多摩町

治助イモの収穫と手打ちそば打ち・昼食用、クラフト体験

~ケビン(ログハウス)1泊4食~

クラフト体験’(陶芸、木工、石細工より選択)

自然豊かな奥多摩の4月に植えた治助いもの収穫と打ちそば打ち体験選べるクラフト体験など魅力たっぷりな ツアーです。

奥多摩駅まで無料送迎いたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日程・内容の変更や中止になる場合があります。

開催日7月11日(土)12日(日)

対象 小学生以上

定員 20人<申し込み多数の場合は抽選>

場所 奥多摩町海沢、川野

参加費 10,000円

申込締切 6月19日(日)

都立 山のふるさと村(東京都奥多摩町)

0428-86-2556

https://www.yamafuru.com

/eventyamafuru/

奥多摩クラインガルテン(おくたま海沢ふれあい農園)

東京の本格的クラインガルテン

クラインガルテン見学案内を再開

田舎暮らしをしたい方たちに、野菜作り・自然とのふれあいなど、年間通じて体験していただく施設です。

奥深い山や清流、地域住民との交流の中で、のんびりと優雅な田舎暮らしをお楽しみいただけます。

クラインガルテンのある「おくたま海沢ふれあい農園」は、様々なイベントを提供しており、田舎暮らしの達人へ導きます

畑の講習会はもちろん、郷土料理体験・自然体験など、抜群の企画力と真心で、おくたま暮らしをフルサポートします。

クラインガルテン見学案内を再開

見学案内希望の方は、ご連絡ください。(自由見学もOK)

滞在型農園(クラインガルテン)の申し込みが年間随時受付になりました。

これから申請書を出していただいく方は、2022年4月以降利用の申し込みになります。

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

東京都西多摩郡奥多摩町海沢497-21

TEL・FAX 0428-85-8685(営業時間 8:30~17:15 月曜定休)

http://business4.plala.or.jp/taki3/

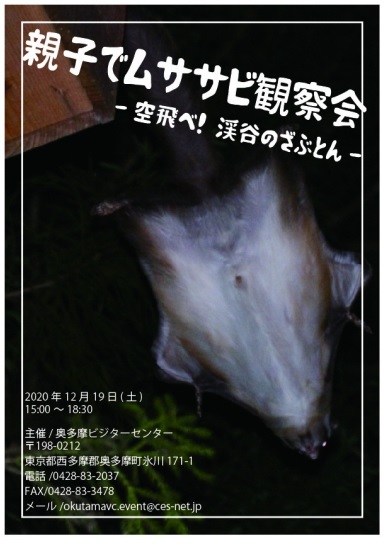

奥多摩ビジターセンター 自然教室

「親 子 で ム サ サ ビ 観 察 会」

奥多摩にはたくさんの野生動物がすんでいます。

今回は、ビジターセンターの近くにすむムササビについて、木の上での生活、夜行性、滑空など不思議な生態をご紹介します。夜は滑空を期待して、観察をしま

しょう。

開催日 12月19日(土)

雨天中止(前日のお昼12時の天気予報で判断します)

●集合場所・時間:奥多摩ビジターセンター 15:00(イベント開始)

●解散場所・時間:奥多摩ビジターセンター 18:30

対象 6歳以上のお子様とその保護者 (小学生は保護者同伴)

定員 15名(抽選

参加費 中学生以上1000円、小学生以下500円(保険、資料、講師代など)

締切12月14日(月)必着

内容

・室内でお話 40分ほど

(ムササビってどんな生きもの?暮らしや身体の観察など)

・野外観察 1時間半ほど(間に20分ほどの休憩をはさみます)

(ムササビが暮らしている痕跡を探そうなど)

申込方法

下記の必要事項をすべて記入の上、お申し込みください。

※申し込み後、3日以内に受信確認がない場合は、必ずお電話にてお問い合わせください。〆切後の申し出は、受け兼ねます。

(こちらをクリック)

下記の必要事項をすべて記入の上、お申し込みください。

①イベント名「親子でムササビ観察会」

②代表者 名前(ふりがな)

③そのほかの参加者全員の名前(ふりがな)

④それぞれの年齢

⑤住所

⑥当日連絡のつく電話番号

●FAXの宛先: 0428-83-3478(奥多摩ビジターセンター)

●Emailの宛先: okutamavc.event★ces-net.jp(★を@に変えてください)

●郵送の宛先

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター

当日の予定 ※状況により予定の変更がございます

●注意

・ムササビは野生動物です。本観察会では出現をお約束できるものではありません。

・滑空は一瞬です。見逃すこともあります。

・奥多摩の気温は、すでに10℃を下回っています。冷蔵庫の中で30分以上待つつもりで、防寒をして観察します。

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

●新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

・イベントまでの数日や当日に体温が37.5度以上ある方、息苦しさ、だるさ、のどの痛みなどの症状がある方の参加はお控えください。

・公共交通機関移動では、マスク着用をお願いします。野外活動中のマスクは、状況に合わせて着脱してください。

・状況によっては、イベントが延期または中止になる場合があります。

みなさまのご協力、ご理解をお願いいたします。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037

https://www.ces-net.jp/okutamavc/

自然教室「はじめての地図読み」参加者募集!

奥多摩ビジターセンター

秩父多摩甲斐国立公園 指定70周年記念事業

奥多摩地域では、年間約40件以上の山岳救助が発生しています。

その多くは、ほんの些細な「道迷い」から始まります。

「山で迷わない」ためのはじめの一歩として地形図を学んでみませんか。

皆様のご応募お待ちしております!。

開催日11月28日(土)

雨天決行(雨の状況によっては時間短縮の場合があります)

●集合場所・時間:奥多摩ビジターセンター 9:30(イベント開始)

●解散場所・時間:奥多摩ビジターセンター 15:00

●対象:18歳以上、2時間ほど野外を歩きながら実習できる方

●参加費:2000円(保険、資料、講師代など)

●定員:10名(先着順)

●内容

・座学 1時間半ほど

(地図の種類、地図記号、等高線、登山道シミュレーションなど)

・野外実習 2時間ほど

(整置、登山道シミュレーションの実踏、コンパスを使って進む方向を知ろう!など)

※コンパスの貸し出しあり。地形図はこちらで用意します。

●申し込み

窓口、FAX、E-mail、往復はがき で申し込めます。

※申し込み後、3日以内に受信確認がない場合は、お電話にてお問い合わせください。

●申込〆切:2020年11月23日(月・祝)

下記の必要事項をすべて記入の上、お申し込みください。

①イベント名「はじめての地図読み」

②代表者 名前(ふりがな)

③そのほかの参加者全員の名前(ふりがな)

④それぞれの年齢

⑤住所

⑥当日連絡のつく電話番号

●FAXの宛先: 0428-83-3478(奥多摩ビジターセンター)

●Emailの宛先: okutamavc.event★ces-net.jp(★を@に変えてください)

●郵送の宛先

〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

奥多摩ビジターセンター

●新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

・イベントまでの数日や当日に体温が37.5度以上ある方、息苦しさ、だるさ、のどの痛みなどの症状がある方の参加はお控えください。

・公共交通機関移動では、マスク着用をお願いします。登山中のマスクは、状況に合わせて着脱してください。

・状況によっては、イベントが延期または中止になる場合があります。

みなさまのご協力、ご理解をお願いいたします。

●お問い合わせ・ご質問:

東京都奥多摩ビジターセンター

TEL 0428-83-2037

https://www.ces-net.jp/okutamavc

/info_cat/events

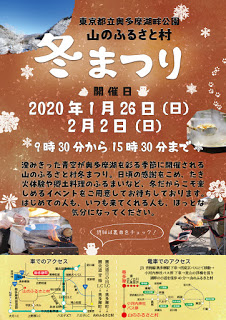

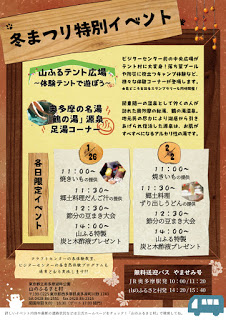

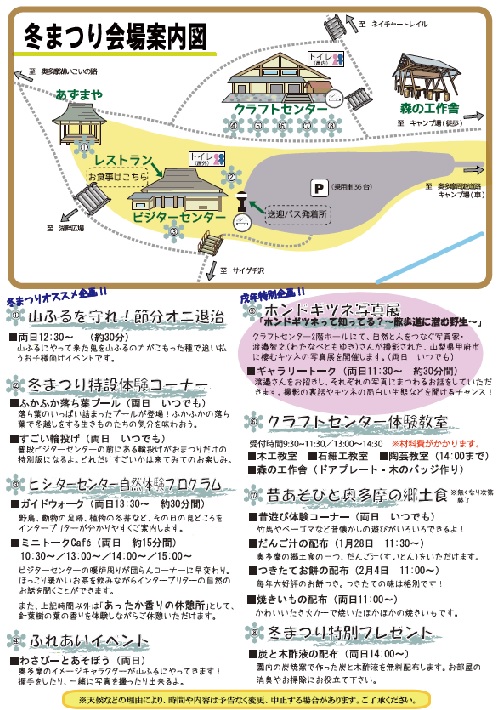

山のふるさと村 冬まつり

恒例 山のふるさと村 冬まつり(奥多摩)

都立山のふるさと村(奥多摩)

1月26日(日)、2月2日(日)9:30~15:30

※入園および駐車場利用は無料です。

無料 送迎バス「やませみ号」

奥多摩駅発10:00 11:20

山のふるさと村発14:20 15:40

山のふるさと村各施設(入場無料)クラフトセンター 希望者の陶芸、木工、石細工体験は500円から

【内 容】

・山ふるテント広場~体験テントで遊ぼう~

・奥多摩の名湯「鶴の湯」源泉 足湯コーナー

・インタープリター(自然解説員)が案内する、冬の森ならではの自然体験

・地元の人手作りの郷土料理のふるまい

・焼きいもの提供

・手作りの炭と木酢液のプレゼント

・山ふるオリジナル節分豆まき行事

山のふるさと村スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております!

日時:冬まつり両日 (時間は検討中)

落ち葉のいっぱい詰まったドーム型テントが山ふるに登場!

落ち葉プールで冬眠体験ができるよ。

山のふるさと村スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております!

都立山のふるさと村(東京都)

0428-86-2556

http://www.yamafuru.com/

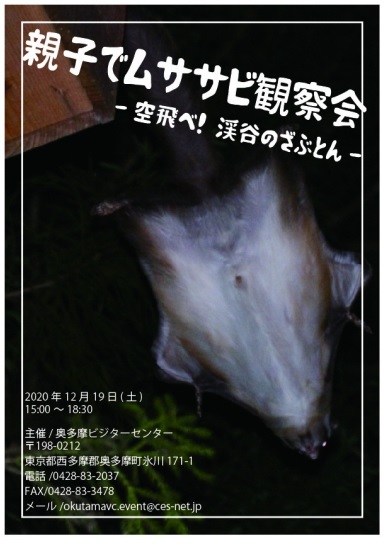

奥多摩ビジターセンター 自然教室

「親 子 で ム サ サ ビ 観 察 会」

奥多摩にはたくさんの野生動物がすんでいます。

今回は、ビジターセンターの近くにすむムササビについて、木の上での生活、夜行性、滑空など不思議な生態をご紹介します。夜は滑空を期待して、観察をしま

しょう。

開催日 12月19日(土)

雨天中止(前日のお昼12時の天気予報で判断します)

●集合場所・時間:奥多摩ビジターセンター 15:00(イベント開始)

●解散場所・時間:奥多摩ビジターセンター 18:30

対象 6歳以上のお子様とその保護者 (小学生は保護者同伴)

定員 15名(抽選

参加費 中学生以上1000円、小学生以下500円(保険、資料、講師代など)

締切12月14日(月)必着

内容

・室内でお話 40分ほど

(ムササビってどんな生きもの?暮らしや身体の観察など)

・野外観察 1時間半ほど(間に20分ほどの休憩をはさみます)

(ムササビが暮らしている痕跡を探そうなど)

申込方法

下記の必要事項をすべて記入の上、お申し込みください。

※申し込み後、3日以内に受信確認がない場合は、必ずお電話にてお問い合わせください。〆切後の申し出は、受け兼ねます。

(こちらをクリック)

下記の必要事項をすべて記入の上、お申し込みください。

①イベント名「親子でムササビ観察会」

②代表者 名前(ふりがな)

③そのほかの参加者全員の名前(ふりがな)

④それぞれの年齢

⑤住所

⑥当日連絡のつく電話番号

●FAXの宛先: 0428-83-3478(奥多摩ビジターセンター)

●Emailの宛先: okutamavc.event★ces-net.jp(★を@に変えてください)

●郵送の宛先

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

集合 16:20 奥多摩町福祉会館

解散 18:40 奥多摩町福祉会館

当日の予定 ※状況により予定の変更がございます

●注意

・ムササビは野生動物です。本観察会では出現をお約束できるものではありません。

・滑空は一瞬です。見逃すこともあります。

・奥多摩の気温は、すでに10℃を下回っています。冷蔵庫の中で30分以上待つつもりで、防寒をして観察します。

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

●新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

・イベントまでの数日や当日に体温が37.5度以上ある方、息苦しさ、だるさ、のどの痛みなどの症状がある方の参加はお控えください。

・公共交通機関移動では、マスク着用をお願いします。野外活動中のマスクは、状況に合わせて着脱してください。

・状況によっては、イベントが延期または中止になる場合があります。

みなさまのご協力、ご理解をお願いいたします。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037

https://www.ces-net.jp/okutamavc/

奥多摩ビジターセンター 自然教室

「奥多摩登山塾『現地で学ぶ読図講座」

山に地図とコンパスを持っていったけど、使わなかった”という経験はありませんか?

奥多摩地域は指導標が多く設置されているため、使わなくても登山できてしまうことがあります。

しかし、それは山岳遭難事故につながる危険を招いてしまっているのです。安全登山を目指すために読図を一緒に学びませんか?

当日は宮ノ平駅を出発し、青梅丘陵ハイキングコース経由で青梅の森へ行き、永山公園総合運動場まで歩きます。

24日(開催前日)の17:00に気象庁予報部発表の東京地方における天気予報で、24日の6:00~12:00または、12:00~18:00のどちら

かが降水確率が60%以上の場合、中止。

皆様のご応募お待ちしております!。

開催日 1月25日(土)

雨天中止

実施場所 青梅の森

対象 中学生以上

定員 15名

参加費 50円

集合 10:00 JR青梅線宮ノ平駅南側

解散 14:30 永山公園総合運動場

締切 1月15日(水)必着

持ち物 弁当、飲料、登山に適した服装・靴、防寒具、雨具(セパレート式のレインコートなど)、帽子、保険証等、コンパス、地形図

申込方法

Webサイト申込フォーム https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細は下記をご覧ください)

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 自然教室 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2019/45229.html

奥多摩ビジターセンター 自然教室

「夜の氷川渓谷 ムササビを探して」

自然の豊かな奥多摩町には身近なところにムササビが棲息しています。

ビジターセンター近くでムササビの滑空を観察します。

観察後は夜の氷川渓谷周辺を探検します!

皆様のご応募お待ちしております!

ムササビの生態についての解説と、滑空する姿を実際に観察する自然教室です。

ムササビを見られるか見られないかは運次第ですが、ぜひこの機会に親子で体験してみてください。

開催日 12月14日(土)

雨天中止

実施場所 奥多摩ビジターセンター周辺

定員 20名

参加費 50円

締切 12月9日(月)必着

持ち物 野外活動に適した服装と靴、防寒具、ヘッドライト、筆記用具、レジャーシート、飲料、保険証等

申込方法

Webサイト申込フォーム https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細は下記をご覧ください)

(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細はこちらをご覧ください)

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 自然教室 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

集合 16:00 奥多摩ビジターセンター

解散 19:00 奥多摩ビジターセンター

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2019/40477.html (こちらをつなげてクリック)

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2018/41736.html

「クラインガルテン見学会&わさび丼体験」

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

ドイツ発祥のクラインガルテン(滞在型市民農園)

ドイツ発祥のクラインガルテン(滞在型市民農園)は、田舎暮らしの入り口に最適

です。クラインガルテンは、小屋、菜園、農具(耕運機)、イベン

ト、地元の人との交流などが揃っています。自治体・地元の運営組

織が関わっているので安心感が大きいです。

野菜作り生活&田舎暮らしをエンジョイしたい方は、ふれあい農

園の見学会に是非お越しください。2020 年 4 月からの利用者を募集

予定です。(募集期間 2019 年 12 月~2019 年 1 月予定)将来の利用

を考えている方もウエルカムです。昼食に、ふれあい農園で育てた

わさびを使った「わさび丼体験500円」を用意しています。奥多摩駅からの

送迎が必要な方は、申し込み時に教えてください。電車 9:54 着(ホリデー

快速おくたま 5 号)に合わせて送迎します。車でお越しの方は、農園駐車場(無料)

をご利用ください。

10 月 27 日(日) 10:30~12:30

見学会無料&わさび丼体験500円

海沢 わさび田復旧作業 (ボランティア活動証明書発行します)

ボランティア募集中、作業風景をブログに UP しています。見てくださいね。

http://business4.plala.or.jp/taki3/

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

電話・FAX 0428-85-8685(営業時間 8:30~17:15 月曜定休)

クラインガルテン運動とは

http://ozkg.org/kgjp.html

奥多摩ビジターセンター 自然教室 募集中

食探訪『清流のワサビ田の収穫体験と苔玉づくりワークショップ』

奥多摩の特産物のワサビを収穫し、昼食には、とれたてのワサビを味わいます。

午後はワサビ田の厄介者「苔」を使って苔玉を作ります。

皆さまのご応募お待ちしております!

※雨天時はワサビを使った料理教室と苔玉作りをします。

開催日 令和元年 10月5日(土)

雨天決行 雨天の場合は、ワサビ料理教室と苔玉作り

実施場所 おくたま海沢ふれあい農園

対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)

定員 20名

参加費 2000円 (昼食代を含む)

締切 令和元年9月25日(水)必着

持ち物 飲料、野外活動に適した(長袖)服装・長靴もしくは濡れてもいい靴、雨具、帽子、保険証

軍手(ワサビ田用)等 ※雨天時はエプロン、三角巾(バンダナ・手ぬぐい)

集合 10:00 おくたま海沢ふれあい農園

解散 15:00 おくたま海沢ふれあい農園

※おくたま海沢ふれあい農園は奥多摩駅から歩いて40分ほどです。

バスをご利用の場合は、奥多摩駅(3番乗り場)から清東橋行きに乗車し、神庭バス停で下車、徒歩で20分ほどです。

(行きは奥多摩駅発9:14。帰りは神庭バス停15:29)バスの本数が少ないのでご利用の際はご注意ください。

また、農園には駐車場もございますので自家用車もご利用可能です。

詳細な位置は海沢三滝コースマップの周辺情報⑨になります。

当日の予定 ※状況により予定の変更がございます

10:00 おくたま海沢ふれあい農園 集合、ガイダンス

10:30 ワサビ田着

ワサビ田の整備や収穫体験

ワサビ田の生き物観察

11:30 ワサビ田発

11:45 海沢ふれあい農園着、昼食 ※昼食:ワサビ丼・味噌汁

13:00 コケ玉づくり

14:30 まとめ・ふりかえり、アンケート

15:00 解散

雨天時

10:00 おくたま海沢ふれあい農園 集合、ガイダンス

ワサビ料理教室 ワサビの三杯酢漬け

11:45 海沢ふれあい農園着、昼食 ※昼食:ワサビ丼・味噌汁

13:00 コケ玉づくり

14:30 まとめ・ふりかえり、アンケート

15:00 解散

申込方法 Webサイト申込フォーム

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/form/

(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細は下記をご覧ください)

https://www.tokyo-park.or.jp

/nature/okutama/2019/40477.html

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2019/43377.html

ワサビ丼体験

夏休み特別企画 わさび田体験+わさび丼+沢あそび

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)満員御礼、無事終了。

おくたまの名産品である「わさび」が生まれる「わさび田」。

山の沢にあるわさび田は、おくたまの魅力を知る上でも欠かせない存在です。

しかし「わさび田」に入る機会は、関係者以外、ほぼありません。

おくたまの財産であるわさび田や夏でも涼しい沢を体験してもらい、

自然の素晴らしさをあらためて感じていただく体験を企画しました。

真夏でも涼しい貴重な体験ですよ。

8月18日(日)

参加費:子ども2,000円・大人2,500円(奥多摩町民の方は、割引あります。)

09:17 奥多摩駅送迎(申し込み時に送迎必要かお知えてください)

09:20 集合場所 おくたま海沢ふれあい農園(駐車場無料)

09:30 海沢ふれあい農園集合・あいさつ

9:45~10:15 野菜収穫体験(トマト・ピーマン・ナス・パプリカ予定)

昼食の野菜もりもりサラダにします。

わさび田移動 (車10分+歩き5分)

10:30~12:00 わさび田再生体験(5年ほど休んでいたわさび田を復活させます)

水路とうねづくり。わさび苗の植付予定。

・農園へ移動 (車10分+歩き5分)

12:30~13:30 昼食・トイレ

「わさび丼(子どもは肉丼・大人は焼肉付き)+野菜もりもりサラダ+具たくさん味噌汁」

沢へ移動 (歩き10分)

13:40~14:00 沢あそび(海沢の沢)

14:00~14:30 水中生物観察会(奥多摩ビジターセンター職員説明予定)

15:00 農園もどり

かき氷作り体験

15:45 終わりのあいさつ 16:00 解散 (電車の方は駅まで送ります)

わさび植付の水路づくり

クラインガルテン運動とは

http://ozkg.org/kgjp.html

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

電話・FAX 0428-85-8685(営業時間 8:30~17:15 月曜定休)

ボランティア募集中、作業風景をブログに UP しています。見てくださいね。

http://business4.plala.or.jp/taki3/

夏休み!まだ間に合う!おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

奥多摩 海沢 休耕田 わさび田再生作業

6 月から、5 年ほど休んでいたわさび田を再生しております。

真夏でも涼しい貴重な体験ですよ。

学生ボランティアも受付しています。(ボランティア活動証明書発行します)

午後もボランティアしたい方は、畑作業などあります。

奥多摩駅から車で5 分送迎します。

① 8 月 12 日(月祝)9:00~12:00 水中ポンプ・苗植付作業予定☆

② 8 月 15 日(木)9:00~12:00 水中ポンプ・苗植付作業予定☆

7月地元の小学生が農園の新わさび田で再生体験をしました

クラインガルテン運動とは

http://ozkg.org/kgjp.html

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

電話・FAX 0428-85-8685(営業時間 8:30~17:15 月曜定休)

ボランティア募集中、作業風景をブログに UP しています。見てくださいね。

http://business4.plala.or.jp/taki3/

「夜の奥多摩で昆虫観察&ライトトラップ」満員御礼

どんな虫が観察できるかな?

さまざまな昆虫が活発に活動する蒸し暑い夏の夜、奥多摩では都心部にはいない山の虫が生活しています。

当日は奥多摩町にある「登計トレイル」にライトトラップなどを設置し*、観察を行います。

昆虫観察を通じて奥多摩の自然を満喫しませんか?

*施設管理者に許可を得て実施します。

開催日 8月1日(木) ※雨天の場合、中止

7月31日(開催前日)の17:00に気象庁予報部発表の東京地方における天気予報で、8月1日の12:00~18:00の降水確率が60%以上の場合は

中止。

また、環境省「熱中症予防情報サイト」にて、7月31日21時時点での8月1日15時から18時までの東京都小河内の「暑さ指数(WBGT)」予測が、

「危険:31℃以上」の場合は中止。

実施場所 森林セラピーロード 香りの道「登計トレイル」(奥多摩総合運動公園そば)

対象 親子(子ども6歳以上 ※6歳未満のお子様のご参加については応相談となります。)

定員 20名 参加費 50円 締切 令和元年7月22日(月)必着

持ち物 弁当(夕食)、飲料、動きやすい服装・靴、カメラ、懐中電灯orヘッドライト、保険証等(お持ちの方は)虫メガネやルーペ

申込方法 Webサイト申込フォーム(こちらをクリック)

https://www.tokyo-park.or.jp

/nature/okutama/form/

もしくは往復はがき(詳細はこちらをご覧ください)

https://www.tokyo-park.or.jp

/nature/okutama/2019/40477.html

集合 15:20 JR青梅線 奥多摩駅

解散 21:00 JR青梅線 奥多摩駅

※奥多摩駅から総合運動公園の区間は送迎バスをご利用できます(無料)。

また、開催地には駐車場がございますのでマイカーでお越しいただくことも可能です。

(駐車場につきましては当選通知の際にご案内いたします。)

当日の予定 ※状況により予定の変更がございます

15:15 JR奥多摩駅電車着

15:20 奥多摩駅前にてバス乗車

15:30 奥多摩総合運動公園駐車場入口集合(マイカーでお越しの方はここに集合)

奥多摩の昆虫について紹介

16:00 登計セラピーロード散策

日中の昆虫観察

17:00 登計トレイル内で夕食

17:45 登計セラピーロード

夕方~夜の昆虫観察(ライトトラップ観察)

20:15 観察終了

まとめ・アンケート

20:45 奥多摩総合運動公園にてバスに乗車(マイカーでお越しの方はここで解散)

21:00 JR奥多摩駅で解散

21:03 JR奥多摩駅電車発

夜、電灯の明かりで昆虫を呼び寄せます。

都立 山のふるさと村ビジターセンター

「ムササビ巣箱作り」日帰りイベント

山のふるさと村のムササビの暮らしを学びながら、

森にすむ生きものの暮らしに繋がる巣箱を作りましょう。

開催日8月3日(土)10:10〜15:40 申込締切7月15日(土)

■対 象:小学3年生から中学生(保護者の同行可)

■定 員:20名(先着順)

■参加費:4,800円(巣箱材料費・講師料・巣箱設置費・物品、保険料等)

■集合・解散:JR青梅線 奥多摩駅(駅からは送迎バス)

※自家用車での来所希望の方は別途お知らせください。

■申込み〆切:7月15日(土)

■申込み方法:

1. イベント名 2.氏名・ふりがな 3. 郵便番号 4.住所 5.生年月日

6. 電話番号 7. E-mailアドレス

をご記入の上、E-mailまたは郵送・FAX で

以下の連絡先まで、お申し込み下さい。

申込参照

https://www.yamafuru.com/eventvisitor/

山ふるムササビ巣箱プロジェクト

今年度から、劣化したムササビの巣箱の取り替えを行い、

新たな巣箱がどのように使われるか観察する計画がスタートします。

実は、ムササビ以外にも様々な生きものが利用しているムササビの巣箱。

午前中はムササビが棲む森や、巣箱の現状を知り、

ムササビや他の生きものの気持ちになって、

どこに巣箱を設置すればいいかなどを考えながら、森歩き。

午後はいよいよ巣箱作り。

熟練の木工職人が指導してくれるので、木工がはじめてでも安心です。

後日スタッフがツリーイング(ロープを使った木登り技術)にて、巣箱を設置します。

設置次第、自分の巣箱がどこに設置されたかのお知らせを

お送りいたしますので、ぜひ見に来てください。

皆さんのご参加をスタッフ一同、森の生きもの一同、お待ちしております。

_____________________________________________________

〒198-0225 東京都西多摩郡奥多摩町川野1740

東京都立奥多摩湖畔公園 山のふるさと村ビジターセンター

TEL&FAX: 0428-86-2316 E-mail:yamafuru@hkr.ne.jp

URL:https://www.yamafuru.com/

※申込み後3日以内に申込み受理のご連絡をいたします。

3日以内に連絡がない場合は、お手数ですが再度お問合せ下さい。

※今回ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づいて適切に処理いたします。

____________________________

奥多摩ビジターセンター 自然教室

食探訪『地元食材料理と闇夜に舞うゲンジボタルを訪ねて』

今回は「カフェ山鳩」にて奥多摩のヤマメや治助(じすけ)イモを使った夕食に舌鼓を打ち、

ホタル観察を行います。

当センターでは奥多摩地域のグルメと豊かな自然を満喫する自然教室を実施しております。

新緑と清流の奥多摩を一緒に満喫しませんか?

開催日 6月29日(土)

※雨天の場合、翌日6月30日(日)に順延。

6月28日(開催前日)の17:00に気象庁予報部発表の東京地方における天気予報で、

6月29日の12:00~18:00の降水確率が60%以上の場合は翌日順延。

実施場所 西川沿い(JR青梅線鳩ノ巣駅周辺

対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)

定員 20名

参加費 50円 ※別途、食事代として1,450円(税込)が必要になります(飲食店にて直接お支払いください)

締切 6月19日(水)必着

持ち物 飲料、雨具、帽子、動きやすい服装・靴、保険証等

申込方法 Webサイト申込フォーム

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/form/

(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細は下記をご覧ください)

集合 17:30 JR青梅線 鳩ノ巣駅

解散 20:00 JR青梅線 鳩ノ巣駅

17:30 JR青梅線 鳩ノ巣駅 集合・受付

カフェ山鳩に移動し夕食

18:30 食後にホタルの生態について解説

18:50 ホタルの生息地に移動

ホタルの観察

19:50 JR鳩ノ巣駅着

アンケート まとめ

20:00 解散

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。申込方法は2つ

【イベント申込フォームからのお申込み】https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/

こちらのイベント申込フォームより申込いただけます。基本的に一度の申込で3名までとなります。4名以上の場合はお問い合わせください。

※イベント申込フォームで申込みされた方には、申込時に入力したメールアドレスに申込受付完了のメールをお送りしています。

数日経過しても申込受付完了のメールが届かない場合は申込が完了していない可能性がありますので、直接お問い合わせください。

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 自然教室 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター 自然教室宛

※一枚につき三名までとなります。4名以上の場合はお問い合わせください。

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2019/43377.html

奥多摩ビジターセンター 自然教室

食探訪『三ツ釜の滝散策と秋川牛ランチで春の奥多摩を味わう

春爛漫の海沢集落や三ッ釜の滝を散策します。

昼食は奥多摩町 海沢にあるカフェレストランSAKAで秋川牛のランチ。

新緑の芽吹く奥多摩を一緒に満喫しませんか?

当日は奥多摩ビジターセンターを出発し、石尾根経由で三ノ木戸山を往復します。

開催日 2月23日(土)

19日(開催前日)の17:00に気象庁予報部発表の東京地方における天気予報で、20日の6:00~12:00または、

12:00~18:00のどちらかが降水確率が60%以上の場合は中止。荒天場合は中止。

実施場所 大多摩ウォーキングトレイルと海沢園地(歩行距離:往復約11km)

対象 小学生以上で6~7時間程歩ける方(小学生は保護者同伴)

定員 20名

参加費 50円<(別途食事代1450円税込:レストランにて直接お支払ください)br>

締切 4月10日(水)必着

持ち物 飲料、雨具、帽子、動きやすい服装・靴、保険証等

申込方法 Webサイト申込フォーム

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/form/

(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細は下記をご覧ください)

9:10 JR青梅線 白丸駅 集合・受付

あいさつ、スケジュール確認、準備運動

9:30 出発

10:50 海沢園地 到着

三ツ釜の滝周辺を散策

11:10 海沢園地 出発

13:00 カフェレストランSAKA 到着

昼食

14:00 カフェレストランSAKA 出発

15:30 奥多摩ビジターセンター 到着

まとめ、アンケート記入

15:50 解散

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。申込方法は2つ

【イベント申込フォームからのお申込み】https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/

こちらのイベント申込フォームより申込いただけます。基本的に一度の申込で3名までとなります。4名以上の場合はお問い合わせください。

※イベント申込フォームで申込みされた方には、申込時に入力したメールアドレスに申込受付完了のメールをお送りしています。

数日経過しても申込受付完了のメールが届かない場合は申込が完了していない可能性がありますので、直接お問い合わせください。

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 自然教室 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター 自然教室宛

※一枚につき三名までとなります。4名以上の場合はお問い合わせください。

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2019/43377.html

奥多摩ビジターセンター 自然教室

『奥多摩登山塾「現地で学ぶ読図講座」三ノ木戸山編』

“山に地図とコンパスを持っていったけど、使わなかった”という経験はありませんか?

奥多摩地域は指導標が多く設置されているため、使わなくても登山できてしまうことがあります。

しかし、それは山岳遭難事故につながる危険を招いてしまっているのです。

安全登山を目指すために読図を一緒に学びませんか?

当日は奥多摩ビジターセンターを出発し、石尾根経由で三ノ木戸山を往復します。

開催日 2月23日(土)

22日(開催前日)の17:00に気象庁予報部発表の東京地方における天気予報で、23日の6:00~12:00または、

12:00~18:00のどちらかが降水確率が60%以上の場合、24日に順延する。24日(順延日)の開催の有無も

順延の際と同じ条件で判断し、60%以上の場合は中止。荒天または積雪の場合は中止。

実施場所 三ノ木戸山(さぬきどやま)

対象 中学生以上で5~6時間以上の登山ができる方(中学生は保護者同伴)

定員 15名

参加費 50円

締切 2月13日(水)必着

持ち物 弁当、飲料、登山に適した服装・靴、防寒具、雨具(セパレート式のレインコートなど)、

帽子、保険証等、コンパス

申込方法 Webサイト申込フォーム

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/form/

(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細は下記をご覧ください)

9:00 奥多摩ビジターセンター 集合・受付

9:20 奥多摩ビジターセンター 発

13:00 三ノ木戸山 着

昼食

13:30 三ノ木戸山 発

16:10 奥多摩ビジターセンター 着

16:30 奥多摩ビジターセンター 解散

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 自然教室 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター 自然教室宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2019/40477.html

都立 山のふるさと村冬まつり(東京都)

毎年恒例、山のふるさと村冬まつりのご案内

都立山のふるさと村(都立奥多摩湖畔公園)

2月3日(日) 9:30~15:30

無料 送迎バス「やませみ号」

奥多摩駅発10:00 11:30

山のふるさと村発14:20 15:40

山のふるさと村各施設(入場無料) 希望者の陶芸、木工、石細工体験は500円から

1月や2月は例年雪が降る山ふる。

寒さで足が遠のきがちですが、身も心もあったかくなる企画をご用意しています。

プログラムをご紹介!

◆メイン会場(駐車場前広場)

◎こたつcafe

◎足湯コーナー

◎冬キャンプを体験しよう

◎雪山滑り台(積雪時のみ)

◆ビジターセンター

◎スタンプラリー

◆クラフトセンター前

◎炭と木酸液の無料配布

◎手作りのふるまい料理の配布

※メニューは日によって変わります

◆特別イベント会場(レストラン前広場、あずまや)

◎山ふるオリジナル豆まき行事

都立山のふるさと村(東京都)

0428-86-2556

http://www.yamafuru.com/

奥 多 摩 ビ ジ タ ー セ ン ター

「大多摩ウォーキングトレイル(氷川ー古里)」 紅葉の渓谷を歩く

多摩川紅葉の渓谷を歩く

開催日 11月18日(日)

実施場所 氷川から古里までの多摩川の渓谷

定員 40名

参加費 大人 500円 小学生 300円(小学3年生以上 ※小学生は保護者同伴)

締め切り 11月4日(日) 消印有効必着

申し込み方法 往復はがきに、参加者全員の氏名・年齢・住所・緊急連絡電話番号を記載の上

奥多摩ビジターセンターへ郵送してください。

持ち物 昼食、飲料水、雨具、筆記具,ライト、軽登山に適した靴・防寒具など

雨天中止 前日17:00発表の気象庁天気予報で、当日9:00~18:00の降水確率50%以上で中止させていただきます。

集合 9:20 奥多摩ビジターセンター

解散 15:30 JR古里駅

当日の予定

9:20 奥多摩ビジターセンター集合 受付・挨拶など

9:40 ビジターセンター出発

10:45 数馬狭

11:45 白丸集落 昼食

12:50 白丸ダム

13:20 鳩ノ巣渓谷

14:00 松ノ木展望台

14:45 寸庭橋

15:20 JR古里駅

15:30 解散

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩自然教室ボランティア会 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室ボランティア会 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2018/41917.html

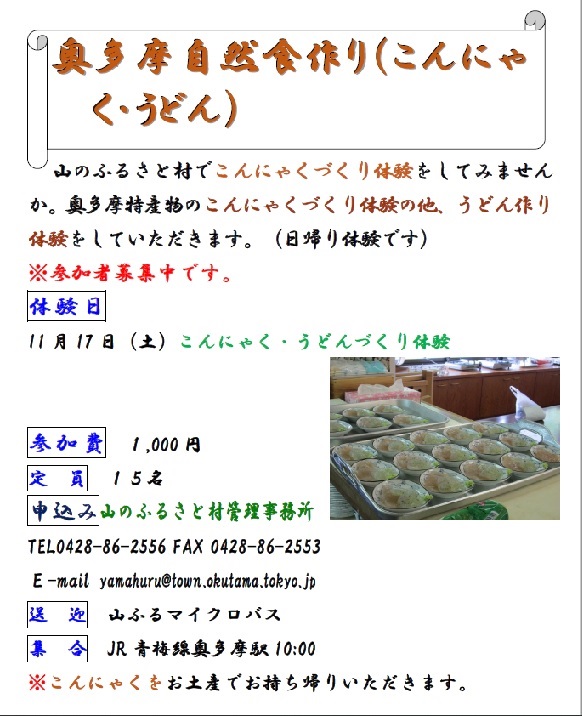

奥多摩こんにゃくとうどんづくり体験

11/17 山のふるさと村 若干名の残席あり

奥多摩の「コンニャクとうどんづくり体験」をしてみませんか?

体験後、昼食としていただきます。

奥多摩駅から無料送迎 集合10:00

定員15名参加費1,000円

山のふるさと村管理事務所 0428-86-2556

奥多摩ビジターセンター 自然教室

「親子で観察 渓谷を翔るムササビ」

自然豊かな奥多摩町は町内でも野生動物を観察することができます。

日が暮れて闇に包まれる頃、音もなく空を飛ぶ動物…その動物の名は“ムササビ”。

ムササビの生態についての解説と、滑空する姿を実際に観察する自然教室です。

ムササビを見られるか見られないかは運次第ですが、ぜひこの機会に親子で体験してみてください。

開催日 平成30年11月11日(日)

小雨実施。なお、荒天時は中止となります。

実施場所 ビジターセンター、氷川渓谷周辺

対象 親子(子ども6歳以上)

定員 15名

参加費 50円

締切 平成30年11月1日(木)必着

持ち物 野外活動に適した服装と靴、防寒具、懐中電灯、筆記用具、レジャーシート、飲料、保険証等

申込方法 Webサイト申込フォーム

https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/

(こちらをクリック)

もしくは往復はがき(詳細はこちらをご覧ください)

集合 15:30 奥多摩ビジターセンター

解散 19:00 奥多摩ビジターセンター

当日の予定

15:30 受付

15:45 ムササビの生態解説(ビジターセンター)

16:20 ムササビ滑空観察(氷川渓谷周辺)

18:45 まとめ(ビジターセンター)

19:00 解散

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 自然教室 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2018/41736.html

奥 多 摩 ビ ジ タ ー セ ン ター

「紅葉の倉戸山自然観察登山」

今年最初の紅葉狩りは奥多摩へ行こう!

開催日 10月28日(日

実施場所 倉戸山から奥多摩湖

定員 40名

参加費 大人 1100円 小学生 600円(小学3年生以上 ※小学生は保護者同伴)

締め切り 10月10日(月) 消印有効必着

申し込み方法 往復はがきに、参加者全員の氏名・年齢・住所・緊急連絡電話番号を記載の上

奥多摩ビジターセンターへ郵送してください。

持ち物 昼食、飲料水、雨具、筆記具,ライト、軽登山に適した靴・防寒具など

雨天中止 前日17:00発表の気象庁天気予報で、当日9:00~18:00の降水確率50%以上で中止させていただきます。

集合 9:00 奥多摩ビジターセンター

解散 16:10頃 JR奥多摩駅

当日の予定

9:00 奥多摩ビジターセンター集合 受付・挨拶など

9:30 バス出発(JR奥多摩駅前)

10:10 女の湯バス停下車

10:20 倉戸山登山スタート

12:30 倉戸山山頂 昼食

13:30 倉戸山下山開始

14:40 温泉神社上分岐

15:20 大麦代展望台

15:30 大麦代園地

15:58 大麦代バス停発

16:10 JR奥多摩駅前着 解散

16:15 奥氷川神社 解散

予定時間は、多少前後することがあります。また、コースの安全上、一部変更する場合があります。

あらかじめ、ご了承ください

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩自然教室ボランティア会 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室ボランティア会 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2018/41668.html

奥 多 摩 ビ ジ タ ー セ ン ター

「初秋の井戸入林道・山野草観察ハイキング」

秋風にそよぐ林道の萩草花があなたをお誘いします。

開催日 9月29日(日)

実施場所 栃寄沢、井戸入林道

定員 40名

参加費 大人 700円 小学生(参加は3年生以上)300円

締め切り 9月10日 必着

申し込み方法 往復はがきに、参加者全員の氏名・年齢・住所・緊急連絡電話番号を記載の上

奥多摩ビジターセンターへ郵送してください。

持ち物 昼食、飲料水、雨具、筆記具、ハイキングに適した靴・服装など

集合 9:00 奥多摩ビジターセンター

雨天中止 前日17:00発表の気象庁天気予報で、当日9:00~18:00の降水確率60%以上で中止させていただきます。

解散 16:15頃 奥氷川神社

当日の流れ 9:00 奥多摩ビジターセンター集合 受付・挨拶など

9:30 奥多摩駅バス停

9:40 境橋バス停下車

11:00 栃寄渓谷登山道入口

12:00 栃寄渓谷登山道折り返し地点 昼食

14:20 井戸入林道展望地

15:10 井戸入林道終点

15:40 登計園地

16:15 奥氷川神社 解散

予定時間は、多少のずれがあります。また、安全上、コースを変更することもあります。

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩自然教室ボランティア会 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室ボランティア会 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/index.html

夏休み!まだ間に合う!おくたま海沢ふれあい農園

(奥多摩クラインガルテン)

涼しい奥多摩で夏の体験はいかが。

農園が提供するスペシャル企画2018夏

おくたま「「野菜収穫&ピザ作り体験」おひとり1500円

8月15,16,19,26日10:30~13:00

トマト・ピーマン・バジルを収穫してのピザ体験

2 種類のピザを作ります。

ワサビ丼(8/11,9/9)やピザ(8/15,16,19,26)は昼食になるので、財布にもやさしいです。

体験後は、近くの沢で沢遊びもできます。すごく涼しい沢です。ご案内します。

電車の方は、駅から送迎できる場合もあります。申し込み時に、ご相談ください。

8名以上の団体さんは、ご希望の日程で新規体験も可能です。

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

電話・FAX 0428-85-8685(営業時間 8:30~17:15 月曜定休)

http://business4.plala.or.jp/taki3/

夏休み!まだ間に合う!おくたま海沢ふれあい農園

(奥多摩クラインガルテン)

涼しい奥多摩で夏の体験はいかが。

農園が提供するスペシャル企画2018夏

おくたま「わさび田体験とわさび丼体験」おひとり2500円

ワサビ丼(8/11,9/9)やピザ(8/15,16,19,26)は昼食になるので、財布にもやさしいです。

体験後は、近くの沢で沢遊びもできます。すごく涼しい沢です。ご案内します。

電車の方は、駅から送迎できる場合もあります。申し込み時に、ご相談ください。

8名以上の団体さんは、ご希望の日程で新規体験も可能です。

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

電話・FAX 0428-85-8685(営業時間 8:30~17:15 月曜定休)

http://business4.plala.or.jp/taki3/

奥多摩ビジターセンター

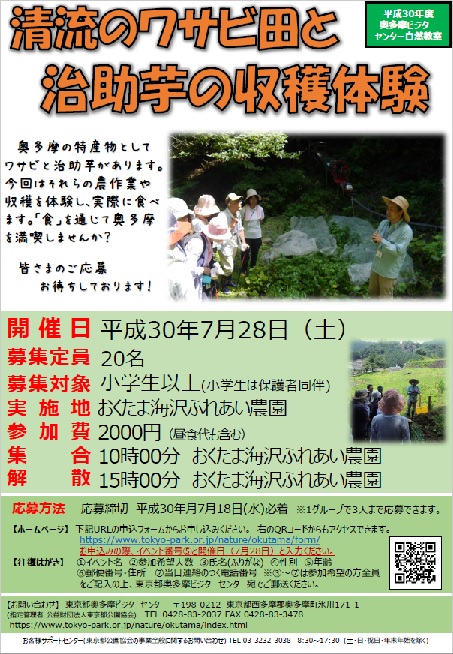

自然教室「清流のワサビ田と治助芋の収穫体験」

奥多摩には特産物としてワサビと治助芋(じすけいも)があります。今回はそれらの農作業や収穫を体験し、

実際に食べます。「食」を通じて奥多摩を満喫しませんか?皆さまのご応募をお待ちしております!

開催日 平成30年7月28日(土)

雨天決行 雨天の場合はおくたまふれあい農園(屋内)で奥多摩産ワサビを使った料理教室を実施します。

ただし、大雨などの影響によりJR青梅線が運休となる場合などは中止いたします。

実施場所 奥多摩クラインガルテン(おくたま海沢ふれあい農園)

対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)

定員 20名

参加費 2000円 (昼食代を含みます)

締め切り 平成30年7月18日(水)必着

持ち物 登山に適した服装と靴、防寒具・雨具・帽子・手袋・飲料水・昼食・筆記用具など

申し込み方法 webからフォーム申込又は往復はがきで

https://www.tokyo-park.or.jp/nature

/okutama/2018/40812.html

往復はがきに下記の項目を記入し、お送りください。

・参加したいイベント名

・参加者全員の氏名(ふりがな)、性別、年齢、住所

・申込代表者の当日連絡先電話番号

※はがき一枚につき3名まで

お送り先: 〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター

集合 10:00 おくたま海沢ふれあい農園

解散 15:00 おくたま海沢ふれあい農園

当日の行程(予定)

10:00 おくたま海沢ふれあい農園集合

10:10 ワサビ田に向けて出発

10:30 ワサビ田で農作業体験

11:45 農園に戻り、昼食(ワサビを使った料理を食べます)

13:00 畑で治助芋収穫体験

14:30 農園に戻り、まとめ・アンケート実施

15:00 解散

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩自然教室ボランティア会 主催イベント)

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.tokyo-park.or.jp

/nature/okutama/2018/40477.html

「ミヤマカラスアゲハを求めて おくたま蝶観察ハイキング」

奥多摩ビジターセンター自然教室

日原林道できれいなチョウ『ミ

「ヤマカラスアゲハ」を探しながらハイキングしませんか? 当日は昆虫や植物を観察して、緑あふれる奥多摩の夏を満喫します。皆さまのご応募をお待ちしております!

雨天順延前日22日(金)17:00発表の気象庁天気予報で、当日23日の6:00~12:00及び12:00~18:00のどちらかが 降水確率60%以上の場合、24日(日)に順延いたします。

開催日 平成30年6月23日(土)

実施場所 日原林道(全行程約8㎞)

対象 小学生以上 ※小学生は保護者同伴

定員 20名

参加費 50円

締め切り 平成30年6月13日(水)必着

申込方法

Webサイト申込フォーム(https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/)

もしくは往復はがき(詳細はhttps://www.tokyo- park.or.jp/nature/okutama/2018/40477.html)

持ち物 弁当、飲料、野外活動に適した服装・靴、雨具、防寒具、帽子、保険証

集合 10:10 日原森林館

解散 16:00 西東京バス『東日原』バス停

当日の行程(予定)

10:10 日原森林館集合(受付後館内で行程説明および出発準備)

10:35 日原林道へ出発

12:20 八丁橋で昼食(30分)

13:35 日原林道を折り返し

14:10 八丁橋

15:30 『東日原 』 バス停横広場到着

16:00 解散

※雨天時やハイキングコースの状況により、行程を短縮または変更することがございます。 予め、ご了承ください。

奥多摩ビジターセンター

〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 171-1

電話番号:0428‐83‐2037

https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama

/2018/40811.html

奥多摩町とは

東京都の最西部に位置する奥多摩町は、全域が秩父多摩甲斐国国立公園に指定され多くの自然に囲まれています。 雲取山(2,017m)を盟主とする山岳が連なり、ツキノワグマや特別天然記念物のカモシカなどの大型哺乳類が棲む深い森があります。 多摩川・日原川を中心とした渓谷や奥多摩湖は、四季折々の美しさがあり、人々の心を癒しています。 豊かな森と水に囲まれた潤いのある町では、登山、ハイキング、キャンプ、釣りなどのアウトドアを満喫でき、一年を通じて多くの人に親しまれています。 また、古来から多くの民族芸能が伝承される歴史の町でもあります。

「民話を楽しむ 奥多摩むかし道歩き」

奥多摩ビジターセンター自然教室

奥多摩には昔から語り継がれている魅力的な民話が多く残されており、奥多摩むかし道にも民話が残っています。 今回の自然教室では奥多摩むかし道をハイキングしながら、その要所ごとにゆかりのある民話をご紹介いたします。 申込の締め切りは4月11日(水)でしたが、定員に空きがあるため4月17日(火)に延長いたしました。 春から夏に季節が移り変わろうとしている奥多摩むかし道で民話に親しみながらハイキングをしませんか? 皆さまからのご応募お待ちしております。

開催日 平成30年4月21日(土)実施場所 奥多摩むかし道(全行程約9㎞)

対象 小学生以上 ※小学生は保護者同伴

定員 20名

参加費 50円(別途バス代が必要となります)

締め切り 平成30年4月17日(火) 必着

申込方法

Webサイト申込フォーム(https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama/form/)

もしくは往復はがき(詳細はhttps://www.tokyo- park.or.jp/nature/okutama/2018/40477.html)

持ち物 弁当、飲料、野外活動に適した服装・靴、雨具、防寒具、帽子、保険証

集合 10:00 奥多摩ビジターセンター

解散 15:00 西東京バス『奥多摩湖』バス停横 広場

■当日の行程

10:00 奥多摩ビジターセンターへ集合

10:20 準備運動後、出発

12:00 白髭神社周辺にて昼食予定

途中、むかし道において民話の紹介・朗読を行う。

12:30 休憩後、白髭神社を出発

14:30 奥多摩湖へ到着

15:00 解散

※雨天時やハイキングコースの状況により、行程を短縮または変更することがございます。 予め、ご了承ください。

奥多摩ビジターセンター

〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 171-1

電話番号:0428‐83‐2037

https://www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama

/2018/40480.html

団長小山長久の引退により、しばらく休刊になります

奥多摩何でも探偵団10月号(11月1日発行)

2017年10月月報(11月1日発行)PDF ここ

をクリック

過

去の月報はこちら

ここをクリック

奥多 摩何でも探偵団9月号(10月1日発行)

2017年9月月報(10月1日発行)

PDF ここをクリック

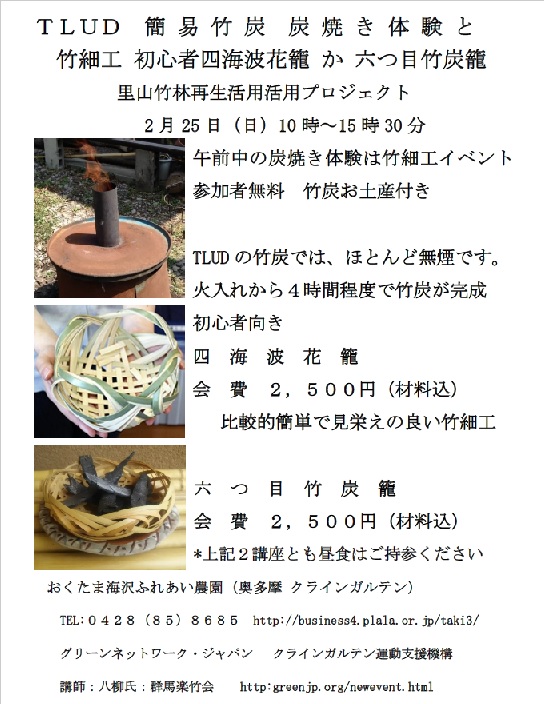

TLUDで竹炭づくりと間伐竹細工

海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)

里山竹林再生活用プロジェクト

今回はNPO法人樹恩ネットワークさんも共同開催です。

2月25日日曜日

(ホリデー快速おくたま3号)

9:17 奥多摩駅着

*農園まで無料送迎します

9:30 農園集合 TLUD炭焼き体験

講師指導の下、みんなでTLUD

炭焼きで竹炭を作ります。

(午前の部 参加費無料・16時頃完成予定・竹炭お持ち帰りできます)

12:00 お昼ごはん(地元のお母さんが用意)

*予定「すいとん」「大根サラダ」「農園産つけもの」「コーヒー」(800円)

13:00 竹細工教室

初心者・中上級者に分かれて、竹でかごを作ります。

(参加費材料代2,500円)

16:00 終了

16:18 奥多摩駅発(ホリデー快速おくたま4号)

*駅まで送迎します

午前のみ、午後のみでの参加も可能。

材料の準備があるので2月18日までに申し込みください。

おくたま海沢ふれあい農園

(奥多摩クラインガルテン)0428-85-8685

非営利クラインガルテン運動支援機構

http://kgjp.org/newevent.html

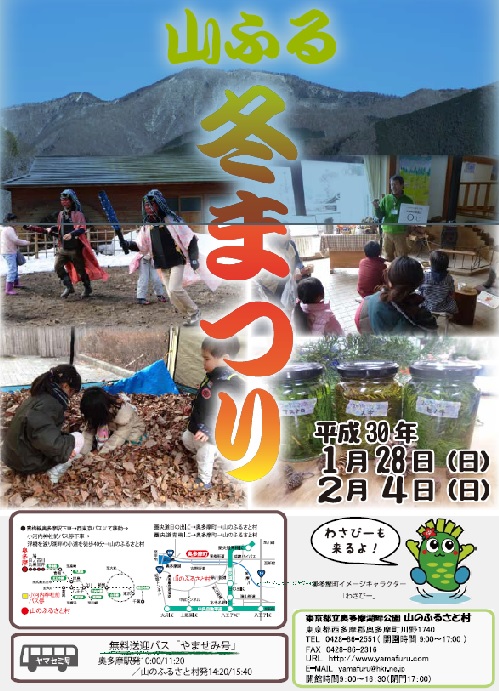

山のふるさと村

冬まつり2018

恒例 山のふるさと村 冬まつり

都立山のふるさと村(奥多摩)

1月28日(日)、2月4日(日)9時30分〜15時30分

無料 送

迎バス「やませみ号」

奥多摩駅発10:00 11:20

山のふるさと村発14:20 15:40

山

のふるさと村各施設(入場無料)クラフトセンター 希望者の陶芸、木工、石細工体験は500円から

寒さで足が遠のきがちですが、身も心もあったかくなる企画をご用意しています。

今回は先がけでプログラムをご紹介!

「ふかふか落ち葉プール」

日時:冬まつり両日 (いつでも)

落ち葉のいっぱい詰まったドーム型テントが山ふるに登場!

落ち葉プールで冬眠気分体験ができるよ。

「山ふるを守れ!節分オニ退治」

日時:冬まつり両日12:30~13:00

山ふるにこわ〜いオニがやって来た!このオニはただの豆じゃ退治できない。

山ふるのパワーが詰まった木の実や豆を使ってみんなで追い払おう!

無事追い払えたらビジターセンターからミニプレゼントもあるよ。

子どもはもちろん、大人の参加も待ってます!!

都立山のふるさと村(東京都)

0428-86-2556

http://www.yamafuru.com/

奥多摩ビジターセンター

自然教室ボランティア会「紅葉の三ノ木戸山 自然観察登山」

紅葉まっさかりの石尾根、静かな三ノ木戸山で秋を楽しみましょう!

開催日 11月19日(日)

実施場所 石尾根、三ノ木戸山周辺

定員 30名

参加費 大人 500円 小学生(参加は3年生以上)200円

締め切り 11月5日 必着

申し込み方法 往復はがきに、参加者全員の氏名・年齢・住所・緊急連絡電話番号を記載の上

奥多摩ビジターセンターへ郵送してください。

持ち物 登山に適した服装と靴、防寒具・雨具・帽子・手袋・飲料水・昼食・筆記用具など

集合 11月19日(日) 9:30 奥多摩ビジターセンター集合

雨天中止 前日17:00発表の気象庁天気予報で、当日9:00~18:00の降水確率50%で中止させていただきます。

解散 11月19日(日)16:00頃

当日の流れ 9:30 奥多摩ビジターセンター集合

9:45 ビジターセンター出発

10:30 羽黒三田神社

11:30 三ノ木戸林道終点(山道へ)

12:45 石尾根縦走路、合流地点

13:00 三ノ木戸山、山頂(昼食)

15:15 三ノ木戸林道に戻る

16:00 奥氷川神社にて解散

予定時間は、多少のずれがあります。また、安全上、コースを変更することもあります。

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩自然教室ボランティア会 主催イベント)

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所 ⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送ください。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩自然教室ボランティア会 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.okutama-vc.com/

奥多摩ビジターセンター

自然教室 ナイトグライダー!ムササビ観察会

ムササビがどんな動物か知っていますか?

夜行性?

空を飛べる?

そんなムササビの秘密を解説します!

外での痕跡探しや滑空の観察後には、

奥多摩ビジターセンター近くの氷川渓谷でナイトハイクも予定しています。

皆さまのご応募をお待ちしております!

■開催日:平成29年10月6日(金)

■開催日:平成29年10月7日(土)

※両日とも同じ内容のイベントとなります。ご参加可能な日程をお選びください。

■場所 : 奥多摩ビジターセンター、氷川渓谷

■集合 : 奥多摩ビジターセンター 16:00

■解散 : 奥多摩ビジターセンター 19:50

■持ち物 : 野外活動に適した服装と靴、防寒具、懐中電灯、筆記用具、レジャーシート、飲料、保険証等

■参加費 : 50円

■申込方法 : HP申込フォーム、または往復はがき

※詳しくはイベントページ(リンク)をご覧ください

■締切 : 平成29年9月29日(金)必着

■定員 : 20名(応募者多数の場合は抽選)

■対象 : 小学生4年生以上(小学生は保護者同伴)

■当日の流れ(予定)

16:00 受付

16:15 室内でムササビの生態解説

16:50 トイレ休憩

17:00 ビジターセンター出発

17:20 氷川渓谷でムササビ滑空観察

滑空観察後氷川渓谷をナイトハイク

19:10 ビジターセンター到着

19:50 解散

※雨天中止。当日の状況により、観察場所を変更する場合がございます。予めご了承ください。

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

申込方法 (奥多摩ビジターセンター 主催イベント )

締切日必着 9月1日

【HP】

フォームからのお申し込みの方は下記から申込してください。

https://www.okutama-vc.com

【往復はがき】

①イベント名

②氏名 ③氏名(かな) ④性別 ⑤年齢(②~⑤は参加者全員)

⑥郵便番号・住所⑦当日連絡先電話番号(⑥~⑦は代表者のみ)

①~⑦の項目をご記入の上、下記送り先まで郵送くだい。

【送り先住所】

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 奥多摩ビジターセンター 宛

※一枚につき三名まで

・申込多数の際は抽選となります。

・日程やイベント名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください

・お申込みに当たりご不明な点がございましたら下記まで直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.okutama-vc.com/

自 然教室 奥多摩登山塾

「日没 登山体験 ~夜の山を歩いてみよう~」

登山中に日の入りを迎えてしまったら…。

暗闇の中、安全に下山する方法を一緒に考えませんか?

開催日:平成29年7月8日(土)

場所 :青梅丘陵ハイキングコース(行程約6㎞ 標高差約150m)

※アップダウンを繰り返す場所があります。

状況により、コース、集合時間などを変更する場合がございます。

集合 : 軍畑駅 (JR青梅線) 17:10

解散 : 石神前駅 (JR青梅線) 20:20

持ち物 :ヘッドライト、行動食、飲料、野外活動に適した服装・靴、雨具、防寒具、

帽子、保険証等 ※ヘッドライトは必ずお持ちください。

参加費 : 50円

申込方法 : HP申込フォーム、または往復ハガキ ※詳しくはイベントページをご覧ください。

https://www.okutama-vc.com/イベント/

締切 : 平成29年6月26日(月)必着

定員 : 15名(応募者多数の場合は抽選)

対象 : 小学生3年生以上(小学生は保護者同伴)

当日の流れ(予定)

17:10 軍畑駅 集合 挨拶・準備運動

17:35 榎峠

19:00 日の入り時刻 暗闇体験

20:15 石神前駅着 まとめ・アンケート実施

20:20 石神前にて解散

※雨天中止。前日17:00発表の気象庁天気予報で、当日9:00~18:00の降水確率60%以上で中止させていただきます。

また、状況によりスケジュールを変更する場合がございます。予めご了承ください。

奥多摩ビジターセンター

奥多摩ビジターセンターでは、四季を通じて奥多摩の自然と親しんでいただくための自然教室(イベント)を開催しています。

皆様のご応募をお待ちしております。

詳細につきましては、直接お問い合わせください。

東京都奥多摩ビジターセンター

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2037 FAX:0428-83-3478

https://www.okutama-vc.com/

「竹林整備&焼きタケノコ」 ふれあい農園 (奥多摩 クラインガルテン)

里山竹林再生活用プロジェクト

NPO樹恩ネットワーク ヤングジュオン 地域密着チーム連携企画

ふれあい農園(奥多摩 クラインガルテン)で管理している竹林の整備をします。

5 月 7 日(日)10:00~15:00 まかない昼食付(無料)

作業できる恰好でお越しください。のこぎり・鉈をお持ちの方は持参ください。

恰好でお越しください。のこぎり・鉈をお持ちの方は持参ください。

悪天中止(ふれあい農園のブログで、中止お知らせします)

気候・獣の関係で、タケノコを収穫できない可能性もあります。ご了承ください。

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)0428-85-8685

非営利クラインガルテン運動支援機構

http://kgjp.org/newevent.html

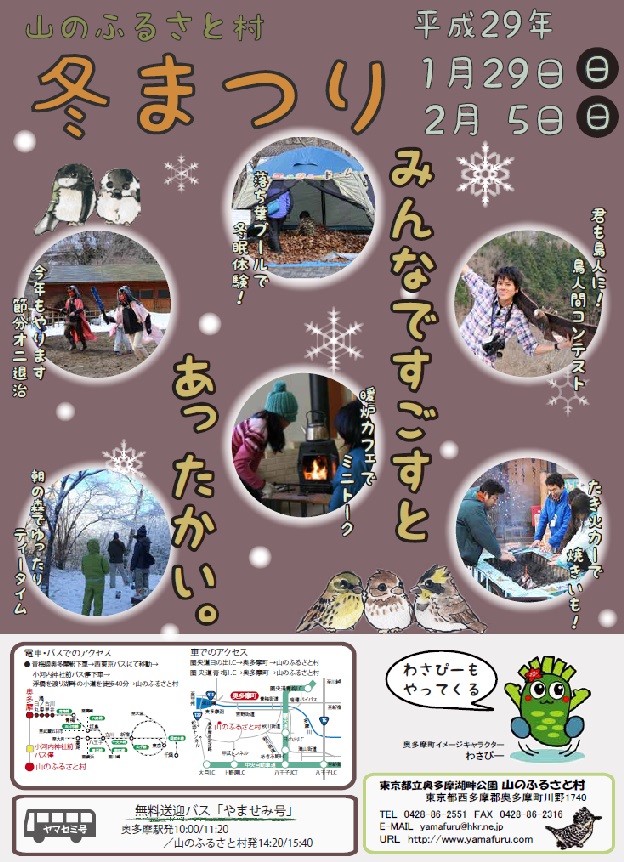

山のふるさと村 冬まつり

恒例 山のふるさと村 冬まつり

都立山のふるさと村(奥多摩)

1月29日(日)、2月5日(日)9時30分〜15時30分

無料 送迎バス「やませみ号」

奥多摩駅発10:00 11:20

山のふるさと村発14:20 15:40

山のふるさと村各施設(入場無料)クラフトセンター 希望者の陶芸、木工、石細

工体験は500円から

1月や2月は例年雪が降る山ふる。

山ふる特別あったかイベント

だんご汁の配布(1月29日11時~)(日程と時間は変更の場合があります。)

ずりだしうどんの配布(2月5日11時~)(日程と時間は変更の場合があります。)

焼き芋の配布(1月29日、2月5日11時~)(日程と時間は変更の場合があります。)

昔遊び体験コーナー(竹馬、ベーゴマ、積み木等)(内容は変更の場合があります。)

寒さで足が遠のきがちですが、身も心もあったかくなる企画をご用意しています。

今回は先がけでプログラムをご紹介!

「落ち葉プールで冬眠体験」

日時:冬まつり両日 (時間は検討中)

落ち葉のいっぱい詰まったドーム型テントが山ふるに登場!

落ち葉プールで冬眠体験ができるよ。

「山ふるを守れ!節分オニ退治」

日時:冬まつり両日(時間は検討中)

山ふるにこわ〜いオニがやって来た!このオニはただの豆じゃ退治できない。

山ふるのパワーが詰まった木の実や豆を使ってみんなで追い払おう!

無事追い払えたらビジターセンターからミニプレゼントもあるよ。

子どもはもちろん、大人の参加も待ってます!!

都立山のふるさと村(東京都)

0428-86-2556

http://www.yamafuru.com/

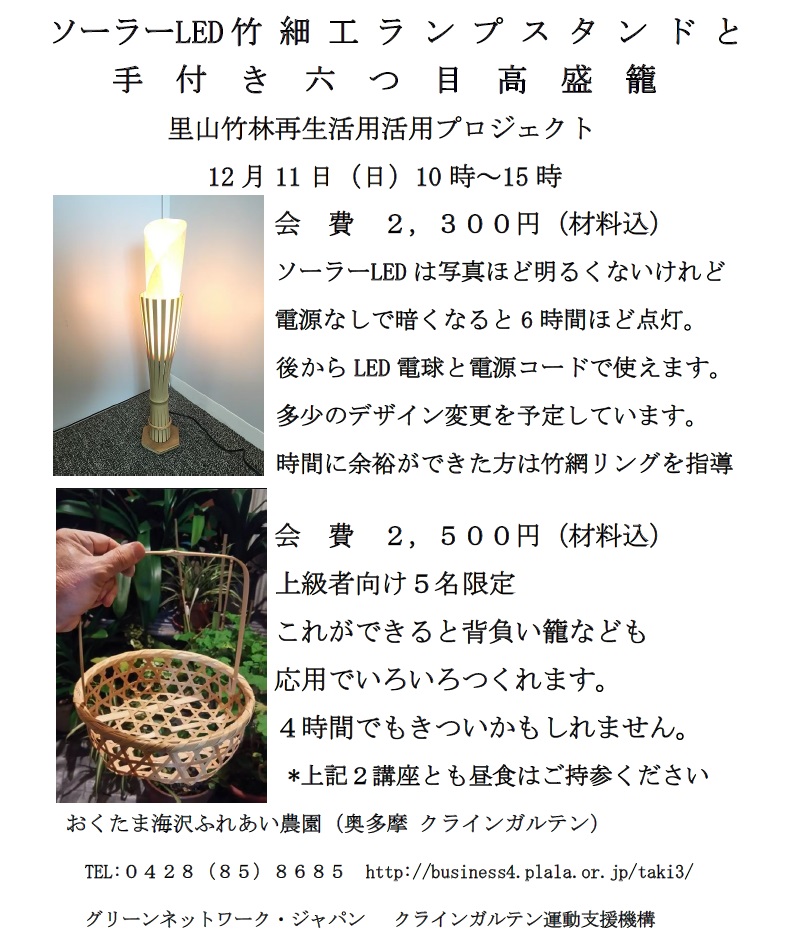

ソーラーLED竹細工ランプスタンドと

手付き六つ目高盛籠12/11

里

山竹林再生活用プロジェクト

ソーラーLED竹細工ランプスタンドは光源は弱いけど電源なしで暗くなるとセンサーで6時間ほど点灯

もちろん100V電源LED電球でも使えます。

手付き六つ目高盛籠は上級者向け、これをマスターできれば背負い籠などいろいろんものに活用できます。

おくたま海沢ふれあい農園(奥多摩クラインガルテン)0428-85-8685

非営利グリーンネットワーク・ジャパン

非営利クラインガルテン運動支援機構

http://kgjp.org/newevent.html

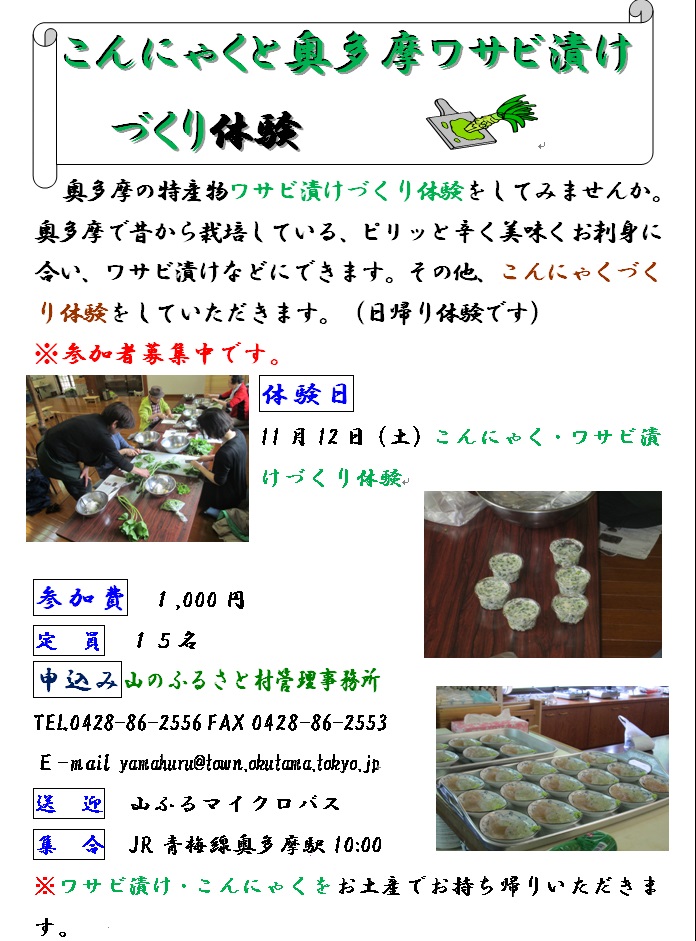

こんにゃくと奥多摩ワサビ漬けづくり体験

11/12 山のふるさと村

奥

多摩の特産物「」わさび漬けづくり体験」をしてみませんか?

こんにゃくづくりも体験していただきます。

定員15名参加費1,500円

山のふるさと村管理事務所 0428-86-2556

奥多摩駅から無料送迎

奥多摩日原の山なみは最高

NPO法人グリーンネットワーク・ジャパン

http://greennpo.org

スタードーム8/6 製作設置体験 奥多摩日原フィールド

奥多摩町日原 製作設置体験

多

摩川支流 日原川の面した傾斜地

奥多摩日原の山なみは最高

NPO法人グリーンネットワーク・ジャパン

eventgnn(@)greennpo.org

()をはずしてください。

http://greennpo.org

奥多摩 NOC会報「おとしぶみ」76号(9月15日発行)

奥多摩NOC会報 おとしぶ

み76号(9月15日発行)クリック

過去の奥多摩NOC会報 おとしぶみ クリック

自然体験 活動6/11 立教大学校外ゼミ 奥多摩日原フィールド

奥多摩町日原 わさび田手 入れ、

日原フィールドのさらに山

奥のわさび田

わさび田の湧き源水の味は最高

NPO法人グリーンネットワーク・ジャパン

eventgnn(@)greennpo.org

()をはずしてください。

http://greennpo.org

里山竹林再生活用プロジェ クト奥多摩海沢ふれあい農園

(奥多摩 クラインガルテン)

スタードーム製

作実演

奥多摩海沢ふれあい農園 (奥多摩クラインガルテン)

スタードーム製作実演

6月12日(日)9時30分〜12時30分

スタードームは北九州市立大の竹川大介氏を中心に九州フィールドワーク研究会が開発にあたりました。

愛知万博2005年や都市緑化フェア2012年などの実績を持っています。

標準の18mサークルのドームでは30人あまりの人が集うことができる約15畳のスペースが作れます。

野外宿泊用やイベント会場、作業場などに利用できます。

スタードームはテント生地などのかわりに柿渋を塗った和紙を張ると大きな和傘に返信します。

このような純粋に自然素材だけだから作られたスタードームは放置しても完全に朽ちていくために、環境と調和の取れた構造物としてさまざまな用途の活用が期

待できます。

また、住居以外にもドームの骨組みを利用してつる計植物の棚やグリーンカーテンならぬグリーンドーム、温室など手軽な菜園設備としても応用が可能です。

竹は、日本中に広く分布する天然素材であること、費用がかからず加工がたやすいこと、耐久性を持ち軽いことなどから、われわれはもっとも優れた素材として

注目をしてきました。

近年は気候の温暖化と竹製品の需要の低下による竹林放置により、竹林の荒廃や拡大が大きな社会問題となっています。

市民の伐竹ボランティアや竹林を利用したリクレーションなどによって、これらの問題を解決しようとするとりくみが各地で増えており、スタードームもこうし

た里山の再利用の一助となるものと考えています。

(九州フィールドワーク研究会)

奥多摩海沢ふれあい農園 (奥多摩クラインガルテン・東京都) 0428-86-2556

グリーンネットワーク クラインガルテン運動支援機構

http://greennpo.org/ http://kgjp.org/

自然体験イベント情報

http://greenjp.org/newevent.html

4 月 28 日(土)4 月 20 日(金)9 時~16 時「摘み取り農園 畑作業日」☆ 摘み取り園の交流畑の作業をします。 まかない昼食付です。 無料で、どなたでも参加できます。詳しい内容は、電話にて。お楽しみに。

竹細工ワーク

ショップ

奥多摩海沢ふれあい農園 (奥多摩クラインガルテン)

竹細工ワークショップ

6月12日(日)12時30分〜16時

竹細工は日本古来の伝統文化です。

近年は気候の温暖化と外来竹の子の輸入、竹製品の需要の低下による竹林放置により、竹林の荒廃や拡大が大きな社会問題となっています。

市民の伐竹ボランティアや竹林を利用したリクレーションなどによって、放置竹林の問題を解決しようとするとりくみが各地で増えており、

竹細工ワークショップもこうした里山竹林の再利用の一助となるものと考えています。

奥多摩海沢ふれあい農園 (奥多摩クラインガルテン・東京都) 0428-86-2556

グリーンネットワーク クラインガルテン運動支援機構

http://greennpo.org/ http://kgjp.org/

自然体験イベント情報

http://greenjp.org/newevent.html

自然体験 活動5/21 立教大学校外ゼミ 奥多摩日原フィールド

奥多摩町日原 わさび田手 入れ、まき割体験

日原フィールドのさらに奥

のわさび田

わさび田の湧き源水の味は最高

まき割もスカッと割れたら快感とか

NPO法人グリーンネットワーク・ジャパン

eventgnn(@)gmail.com()をはずしてください。

http://greennpo.org

奥多 摩日原フィールド 植林苗畑山畑 間伐造成 NPO法人グリー ンネット ワーク・ジャパン 一緒にがんばり、楽しむ仲間募集

奥多摩町日原 東日原バス停5分

昨年には作業小

屋、間伐樹木炭窯完成

現在、間伐後植林苗畑、山畑造成中

まだまだやることがたくさんあります。

間伐材炭でバーベキューや間伐だけで流しそうめん等も

テントもはれます

NPO法人グリーンネットワーク・ジャパン

eventgnn(@)gmail.com ()をはずしてください。

http://greennpo.org

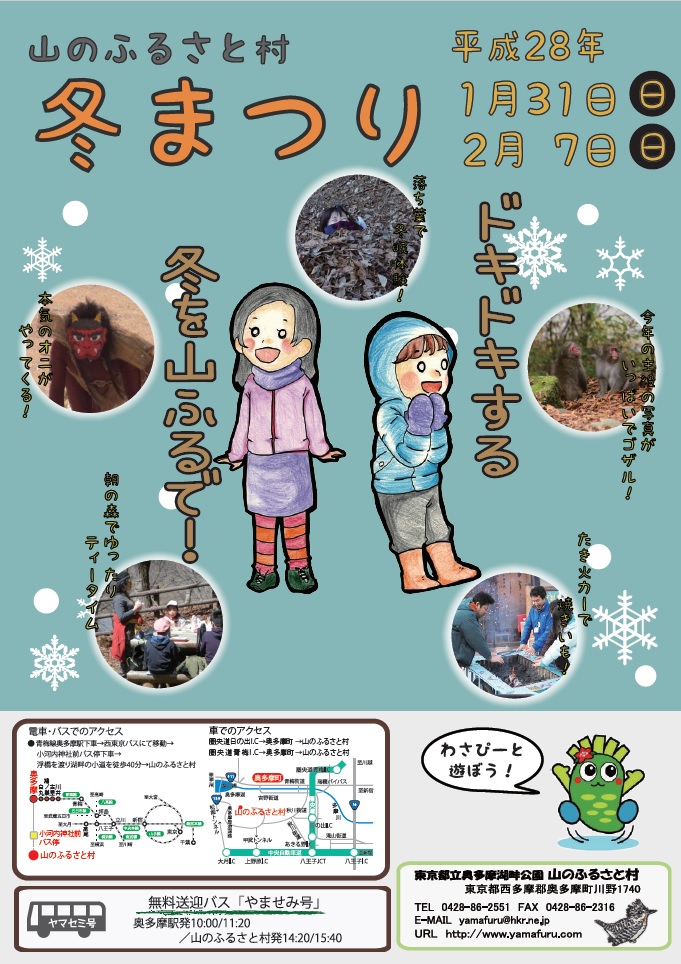

都立 山のふるさと村冬ま つり(東京都)

毎年恒例、山

のふるさと村冬まつりのご案内

都立山のふるさと村(奥多摩)

1月31日(日)、2月7日(日)9時30分〜15時30分

無料 送迎バス「やませみ号」

奥多摩駅発10:00 11:20

山のふるさと村発14:20 15:40

山のふるさと村各施設(入場無料) 希望者の陶芸、木工、石細工体験は500円から

1月や2月は例年雪が降る山ふる。

寒さで足が遠のきがちですが、身も心もあったかくなる企画をご用意しています。

今回は先がけでプログラムをご紹介!

冬まつり特別企画その①

「冬ゴッシャードーム」

日時:冬まつり両日 (時間は検討中)

落ち葉のいっぱい詰まったドーム型テントが山ふるに登場!

ふかふかの落ち葉にまみれたり、冬ゴッシャー(冬越しの生きもの)を探し出すゲームができるよ。

君の挑戦を冬ゴッシャーが待ってるぞ!

冬まつり特別企画その②

「山ふるを守れ!節分オニ退治」

日時:冬まつり両日 12:30〜13:00

山ふるにこわ〜いオニがやって来た!このオニはただの豆じゃ退治できない。

山ふるのパワーが詰まった木の実や豆を使ってみんなで追い払おう!

無事追い払えたらビジターセンターからミニプレゼントもあるよ。

子どもはもちろん、大人の参加も待ってます!!

冬まつり特別企画その③

「申年だョ!全員集合」

日時:1月31日〜2月7日

年間100日ニホンザルと出会っているインタープリターだから撮れた秘蔵写真を初公開!

他にも研究者や写真家が撮影したサルのあんな表情、こんな表情も見れちゃいます。

期間中はサルにまつわるお話をインタープリターが実施します。聞くでござるよ!!

都立山のふるさと村(東京都)

0428-86-2556

http://www.yamafuru.com/

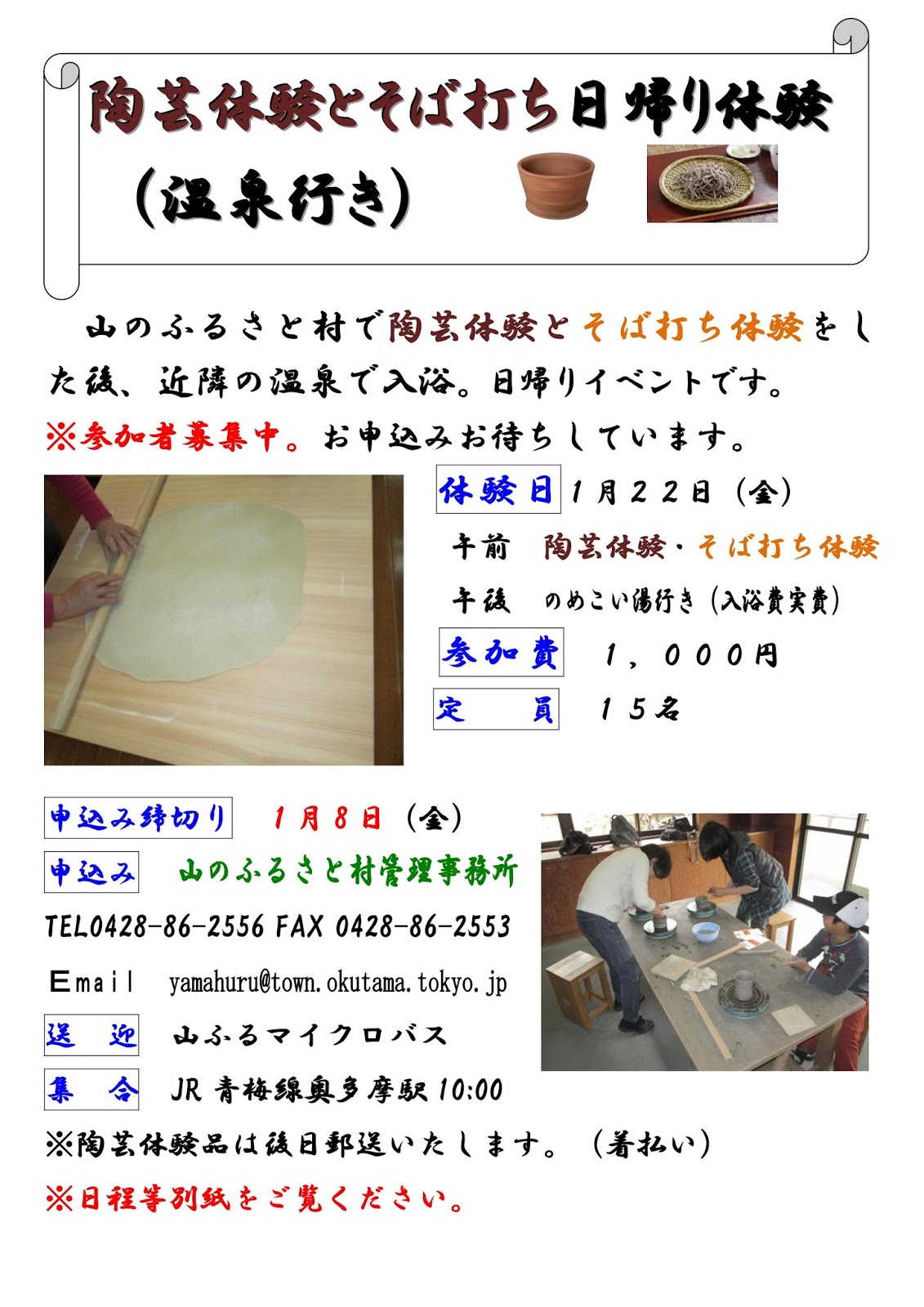

陶芸体験と蕎麦打ち のめ こい温泉も(都立山のふるさと村)

陶

芸体験と蕎麦打ち のめこい温泉も!

都立山のふるさと村(奥多摩)

1月22日(金)10:00~16:00

JR奥多摩駅10:00集合

JR奥多摩駅16:00解散

バス送迎 参加費1,000円 温泉実費

昼食は各自打った蕎麦

陶芸は焼き上がりを着払い郵送もできます。

都立山のふるさと村(東京都)

0428-86-2556

http://www.yamafuru.com/

奥多 摩 海沢 「神 庭のお神楽 屋台出動!」

8月1日(土)夕方から夜

ボランティア大募集!16 時農園集合。

今年は、「やきそば」&

「お好み焼きたい焼き」の予定です。

8 月 2 日(日)午後「海沢獅子舞 屋台出動2!」

農園が会場のお祭りです。2 日連続の屋台です。「お好みたい焼き」予定。

朝 6 時からの獅子舞奉納は見逃せないです。13時玄関前集合。

おくたま海沢ふれあい農園 (奥多摩クラインガルテン)

東京都西多摩郡奥多摩町海沢497-21

0428-85-8685

只 今、炭焼き復活作業奮闘中!

報 告者:小山長久氏

荒 れている炭焼き小屋周辺を片づけています。

山

の古い、荒れている炭焼き小屋周辺を片づけています。

埋もれた木材を掘り起こし薪割りをしたりしてストーブ用の薪を作っています。

出来れば冬までに炭焼き釜を復活させ炭焼きをしたいなぁ~と思います。

まだまだ大変な作業ですが、楽しみながら少しづつ炭焼き復活に向け、只今、奮闘中です。

奥 多摩わさび田の再生 奥多摩わさび研究会

報 告者:小山長久氏

小 雨の中、植え付け作業をしました。

数

年前の台風で荒れたワサビ田が見違えるほど整備されました。

放置されていたワサビ田は泥が詰まり固くなってしまい植え付けには不向です。

田を掘り起こし泥を捨てたり石垣を補修したりと大変な作業ですが、何とか植え付けまでこぎつけました。

今年の植え付け苗は、全部で1000本の植え付けです。

完全無農薬栽培なので中々大きくなりませんが味は最高、

冬の収穫が楽しみです。

尚、試験的に消毒との比較栽培も検討中です。

奥多 摩クラインガルテン

(お くたま海沢ふれあい農園)

「援農企画 奥多摩クラインガルテ

ン」

(おくたま海沢ふれあい農園)

援農企画では、農園の畑仕事を手伝っていただきながら、農作業を体験していただいて

います。

親戚の畑を手伝っていただくような感じで、参加していただけると幸いです。

そんな田舎の休日をお楽しみください。

ナ ガレタゴガエル

奥

多摩で最初に発見されたナガレタゴガエル、

日本固有種で2月~4月に渓流で集団繁殖します。

繁殖期にはオスの腹面は赤みを帯びる。また、

雌雄ともに皮膚が伸びて、ひだ状になる。

産卵は水中の石の下などで卵数は

50 - 170個程度である。

成体になると(30~60ミリ位でメスはオスよりひとまわり大きい)陸に上がり秋には渓流に戻り

水の中で冬を越します。タゴガエルと比べ、

後足の水かきがよく発達しています。

京都方面においても生息が見られます。

カモシカさん親子3頭

冬

イチゴ

カモシカさん親子3頭

冬

イチゴ☆

ちょうきゅうさん提供です。

暖かい日だまりで仲良く日向ぼっこ!

奥多摩湖見晴しの丘で親子3頭仲良く日向ぼっこ。

白灰色のオスらしき個体は大きく威厳があり山の神の様

メスと子供は暗灰色で顔が優しく可愛いです。

傍に行っても直ぐには逃げずにこちらの動きを伺ってい

る様子です。

<カモシカ> 偶蹄目ウシ科、日本固有種、特別天然記念物

♂♀共、角がある。通常は単独で生活、繁殖期は秋、

1年半位は母子で行動する。

しかさん発

見!

しかさん発

見!

問合せはこちら

問合せはこちら

巨 大大地震の被災者の皆 様、心からお見舞い申し上げます。

Olive オリーブは震災被災地での 生活を助ける、みんなで作るアイデア集です。 ボランティアだけでなく、 ふだんのアウトドアでも防災準備としても参考になります。